Dalla Puglia al Piemonte, dalla Sicilia alla Campania , le vicende politico-giudiziarie delle ultime settimane riaccendono i riflettori sul trasformismo. Il cambio di casacca all’insegna dei valori o più spesso dei favori è un fenomeno di cui continuiamo a sottovalutare i danni, tra cui senz’altro c’è l’astensione elettorale che ha da poco segnato un altro record nelle Regionali in Basilicata, dove meno di un elettore su due si è recato ai seggi.

Antonio Gramsci nei “Quaderni del carcere” considera il trasformismo «un aspetto della funzione di dominio» ascrivibile al potere esecutivo che crea «una forza di senza partito» ai suoi ordini, insomma «un partito sopra i partiti esistenti» con l’obiettivo di scomporli. Un’onda lunga, anzi lunghissima, considerando che il termine “trasformismo” viene coniato nel 1882 quando Agostino Depretis, esponente della Sinistra storica e più volte presidente del Consiglio del Regno d’Italia, dà corso all’accordo preelettorale con la Destra di Marco Minghetti (quest’ultimo dieci anni prima aveva tentato senza successo la medesima operazione diciamo “bipartisan”).

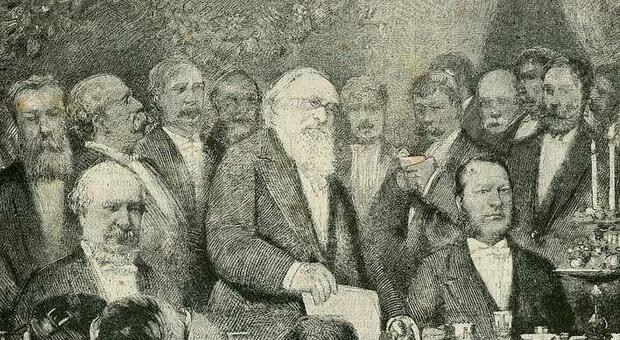

«Se qualcheduno vuole entrare nelle nostre file, se vuole accettare il mio modesto programma, se vuole trasformarsi e diventare progressista, come posso io respingerlo?», ebbe a dire Depretis, cui saranno poi affibbiate l’etichetta spregiativa e la primogenitura del trasformismo. «Le infedeltà, le apostasie erano un merito per salire in alto», annota polemicamente il suo successore alla guida del governo, l’ex garibaldino Francesco Crispi. Eppure, già il Connubio Rattazzi-Cavour del 1852 nel parlamento subalpino, nonostante l’opposizione del re Vittorio Emanuele II, aveva fatto affiorare una tendenza che sembra quasi connaturata nell’identità nazionale.

Giulio Bollati nel saggio “L’italiano. Il carattere nazionale come storia e come invenzione” (Einaudi 1983) individua nel trasformismo un riflesso del Risorgimento egemonizzato dai conservatori, quella «rivoluzione passiva» di cui ancora Gramsci scrive nei “Quaderni” riprendendo un’espressione di Vincenzo Cuoco.

Ve n’è un’eco ferina in “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Feltrinelli 1958) – da cui Luchino Visconti trarrà il film omonimo – grazie all’agnizione del bestiario in agguato nella Sicilia risorgimentale alla vigilia dell’Unità d’Italia: «Noi fummo i Gattopardi, i Leoni; quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti Gattopardi, sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra».

In poche righe, ecco la corda costante della storia patria: il gattopardismo, appunto. È una pagina sepolcrale di ogni speranza di riscatto e al tempo stesso costituisce lo stigma o l’impronta delle classi alte fino a oggi. Infatti, accanto alla politica, il trasformismo può investire l’economia, gli appalti, gli imprenditori, nonché gli intellettuali e le professioni liberali nel mellifluo ruolo dei «paglietta» di cui scrisse Gaetano Salvemini, ovvero di mediatori fra popolo e Stato a garanzia innanzitutto dei propri interessi.

«Volevamo cambiare il mondo e invece il mondo ha cambiato noi», recita una celebre battuta del film «C’eravamo tanto amati» di Ettore Scola (1974), struggente elegia su un terzetto di ex partigiani nei ruoli di un avvocato, di un portantino e di un insegnante (Gassman, Manfredi e Satta Flores).

Ovviamente le indagini giudiziarie sono personali e devono fare il loro corso, tuttavia attribuire ai politici l’esclusiva dell’opportunismo sa tanto della ricerca di un capro espiatorio nel momento degli scandali. Suona alla stregua di un lavacro per un malvezzo o un vizio più diffuso, che riguarda élites e ceti sociali pronti a schierarsi con il vincitore o con il superstite, come del resto accadde dopo Tangentopoli e il tramonto della Prima Repubblica trent’anni fa. Non sarà il moralismo a salvarci. Senza un cambio di passo etico, senza una cittadinanza attiva che vada oltre lo “ius murmurandi”, il costante mugugno e lo sdegno acchiappa-like sui social, il rischio è che tale deriva finisca per alimentare il disincanto, il populismo e un’ulteriore fuga da quel che resta dei partiti (poche idee ma confuse). Con il risultato di una politica via via più fragile, che, nell’illusione di irrobustirsi, sarà di nuovo tentata dal ricorrere ai voltagabbana. Un gioco a perdere nello zoo del gattopardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA